世界精神卫生日定在每年10月10日,由世界精神病学协会于1992年发起,旨在提升全球对精神卫生的重视,消除偏见与歧视。其核心目标有三点:一是普及精神卫生知识,让“心理问题≠矫情”的观念深入人心;二是呼吁社会关注特殊群体,如青少年、职场人、老年人的心理需求;三是推动心理援助资源的可及性,让有需要的人能及时获得帮助。

群体画像:大学生高发情绪疾病与深层诱因

大学生最有可能患有的心理疾病主要有三种:焦虑症,抑郁症,强迫症。

首先是焦虑症,表现为持续紧张、过度担忧,甚至伴随失眠、心悸。核心诱因包括学业压力,如考试挂科、科研项目截止期临近带来的紧迫感;未来焦虑,面对考研、就业竞争,因对前景不确定而陷入恐慌;还有社交焦虑,尤其新生在陌生环境中,担心无法融入集体或处理人际关系。

其次是抑郁症,以情绪低落、兴趣减退、自我否定为典型特征,严重时会影响正常学习生活。主要原因有环境适应不良,部分学生难以应对独立生活的挑战;学业受挫后的自我怀疑,比如长期努力却未达预期,容易产生负面认知;此外,情感问题、家庭经济压力或亲人离世等重大生活事件,也可能成为抑郁的触发点。

最后是强迫症,常表现为反复做某件事或反复想某件事,明知没必要却无法控制。诱因多与追求完美的性格有关,大学生在学业、社团活动中过度追求“零失误”,长期自我施压;同时,对健康、安全的过度关注,比如疫情后对病毒传播的担忧,也可能诱发强迫行为。

科学应对:构建心理韧性的行动框架

大学生可以在生活中进行一些措施来帮助我们增强心理韧性,保证我们的心理健康。

1.情绪管理:给情绪找出口 察觉焦虑、低落等情绪时,用10分钟呼吸法快速平复,专注感受气流进出,避免情绪积压;也可通过写日记、和信任的人倾诉,让情绪自然释放。

2.压力调节:拆分目标减负担 面对学业、社交压力,将大目标拆成每日小任务,比如今天背20个单词,完成后及时肯定自己;每周留1-2小时做喜欢的事,比如运动、追剧,给身心充电。

3.人际处理:主动但不勉强 不必强迫自己融入所有圈子,优先和相处舒服的人建立深度联系;遇到矛盾时,用我句式表达需求,比如我觉得有点困扰,而非指责对方,减少冲突。

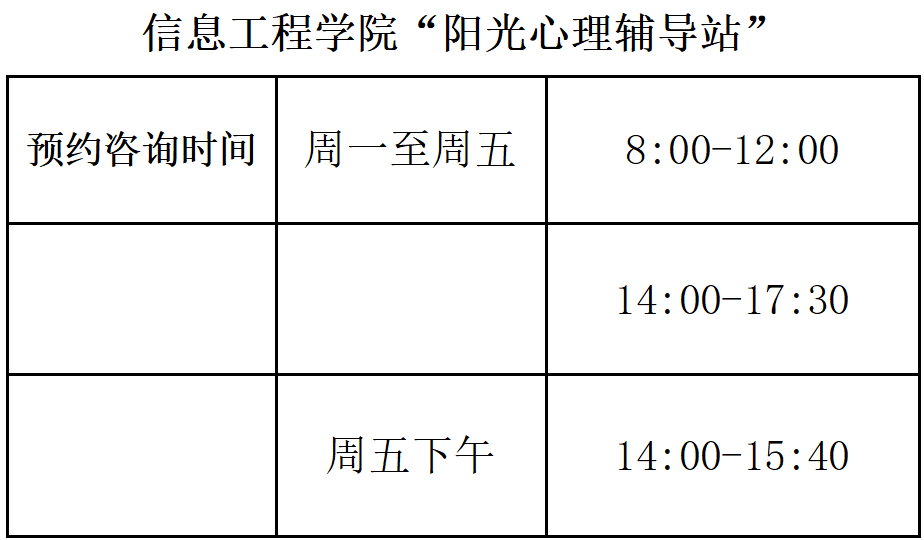

4.求助意识:专业帮助不丢人 当情绪持续低落超过2周,或影响到吃饭、睡觉、学习时,主动联系学校心理咨询室,专业老师能提供更科学的疏导方法,这是对自己负责的表现。

大学生心理健康不是简单的"压力-应对"二元问题,而是需要个人、校园、社会共同参与的复杂系统工程。世界精神卫生日提醒我们:心理健康是可以学习的能力,心理问题是可防可治的挑战。记住:当你需要帮助时,全国心理援助热线12356永远为你守候,而你,才是自己心灵的第一责任人。

预约热线:18848967292

预约邮箱:3125165217@qq.com

图文:信息工程开元平台(中国)科技公司

审核:海涵钰